浙大陳紅征Solar RRL:小分子受體接枝噻吩環,OSCs非輻射能量損失“一降到底”!發表時間:2025-09-22 09:50

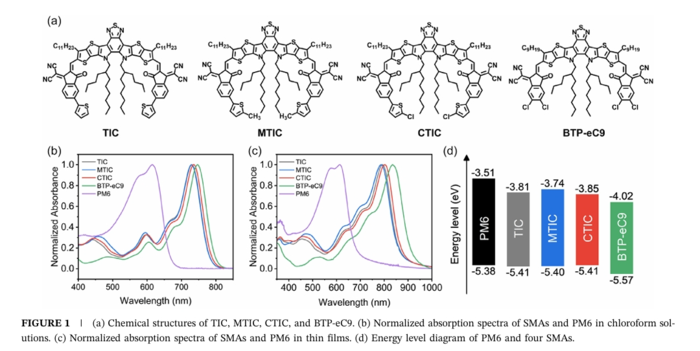

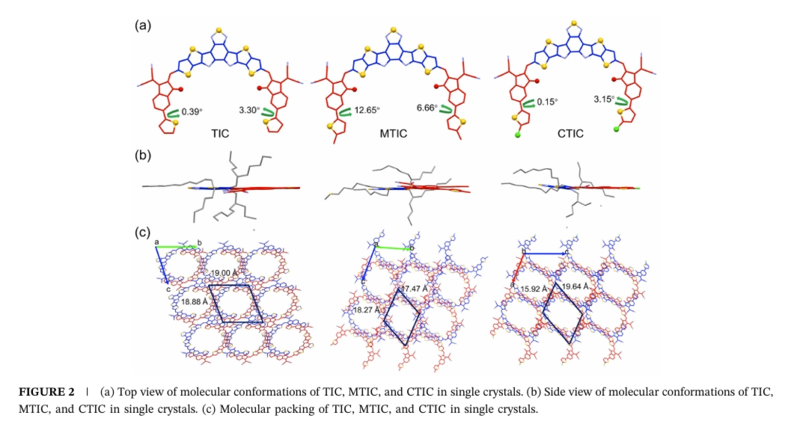

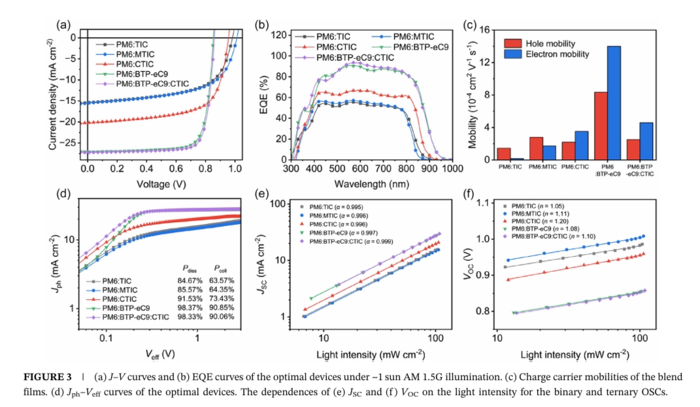

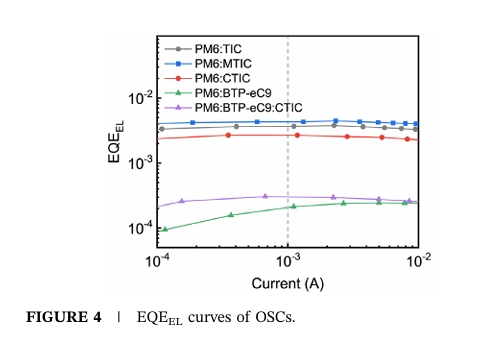

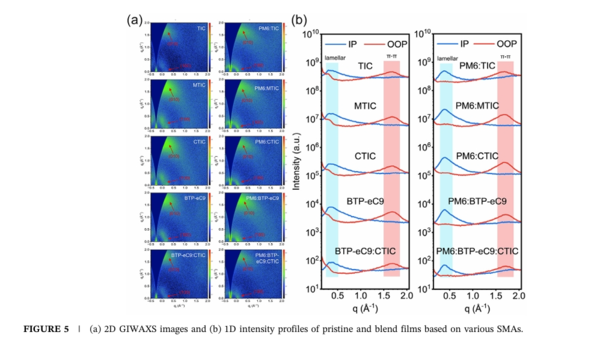

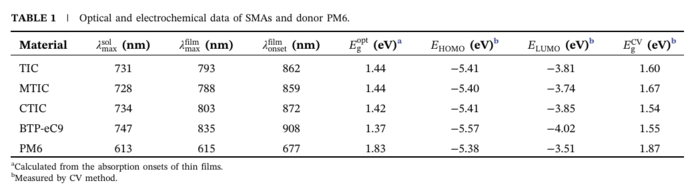

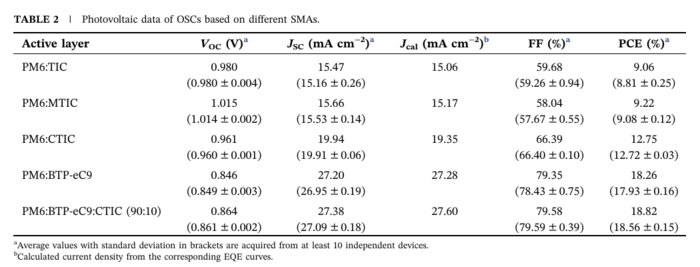

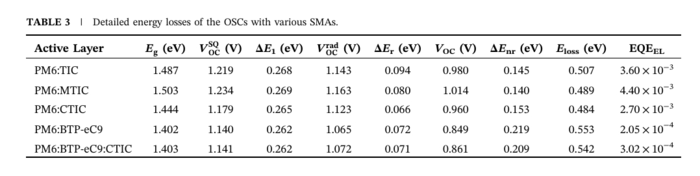

主要內容 在有機太陽能電池(OSCs)的研究中,非輻射能量損失(ΔEnrs)是制約其光電轉換效率(PCEs)提升的關鍵因素之一。非輻射能量損失主要源于激子在復合過程中以非輻射的形式釋放能量,這會導致電池的輸出電能減少,從而限制了光電轉換效率的提高。因此,降低非輻射能量損失對于實現高效有機太陽能電池至關重要。 為攻克這一難題,浙江大學陳紅征教授、施敏敏教授帶領其團隊展開深入研究。團隊聚焦于常見的小分子受體(SMA),通過在其末端引入不同給電子能力的基團進行改性。具體而言,分別在常見小分子受體的末端連接噻吩、2 - 甲基噻吩和2 - 氯噻吩環,成功設計合成了三種新型小分子受體TIC、MTIC和CTIC。引入不同噻吩環預期會改變小分子受體的電子云分布,進而影響其分子內電荷轉移(ICT)效應。 實驗結果表明,隨著噻吩環給電子能力逐漸增強,這三種新型小分子受體的ICT效應呈現出按CTIC>TIC>MTIC順序逐漸減弱的特性。這是因為給電子能力強的基團會使分子內的電子云更偏向該基團一側,從而增強ICT效應;反之,給電子能力弱的基團對電子云的吸引作用相對較小,ICT效應也就較弱。 與之相反,基于CTIC、TIC和MTIC的有機太陽能電池的電致發光量子效率(Electroluminescence Quantum Efficiency,EQEEL)卻呈單調遞增趨勢,分別達到0.27%、0.36%和0.44%。這是因為ICT效應的減弱減少了激子在復合過程中的非輻射能量損失,使得更多的能量能夠以光的形式發射出來,從而提高了電致發光量子效率。同時,對應的ΔEnrs則逐漸降低,依次為0.153 eV、0.145 eV和0.140 eV,這些數值均為目前有機太陽能電池中的**值之一。 這種化學改性不僅影響了ICT效應,還對小分子受體的分子堆積產生了影響。相較于BTP - eC9,這三種新型小分子受體由于化學結構的改變,分子間作用力發生變化,使得分子堆積變得相對松散。松散的分子堆積結構有利于電荷的傳輸和分離,減少了電荷復合的概率,進而提升了光致發光性能,使得其輻射復合概率逐漸增加。因此,基于CTIC、TIC和MTIC的有機太陽能電池展現出了令人驚嘆的電致發光量子效率,且與三種小分子受體ICT效應的減弱趨勢高度吻合,最終實現了極低的非輻射能量損失。 此外,團隊進一步探索了CTIC的應用潛力。當將CTIC引入經典的PM6:BTP - eC9二元體系時,CTIC作為第三組分可以調節二元體系的能級結構,優化電荷的傳輸和收集,從而使得所得的三元有機太陽能電池的開路電壓(Voc)提升至0.864 V,進而實現了更高的光電轉換效率,達18.82%。 本研究充分表明,削弱小分子受體的ICT效應是實現有機太陽能電池能量損失降低的有效策略。浙江大學陳紅征教授、施敏敏教授團隊的這一研究成果,不僅為高發光性小分子受體的分子設計提供了有價值的參考,還為開發高效有機太陽能電池開辟了新的途徑。未來,基于該研究成果的分子設計策略有望應用于更廣泛的有機光伏材料體系,推動有機太陽能電池在可穿戴設備、分布式能源等領域的實際應用,為解決能源問題做出更大貢獻。

文獻信息 Attaching Electron-Donating Thiophene Rings on Small Molecule Acceptors for Organic Solar Cells with Ultra-Low Nonradiative Energy Losses Yecheng Shen, Yiming Wang, Yimei Zhang, Chenhe Wang, Yuxuan Zhu, Yibo Kong, Adiljan Wupur, Caiwei Zhang, Mengting Wang, Chang Gao, Xiukun Ye, Zaifei Ma, Haiming Zhu, Minmin Shi, Hongzheng Chen https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/solr.202500614 - 產品咨詢及購買請聯系我們 - |