華工薛啟帆Angew:**PCE26.1%!SAMs異構化工程提升倒置PSCs的效率與穩定性發表時間:2025-09-28 10:18

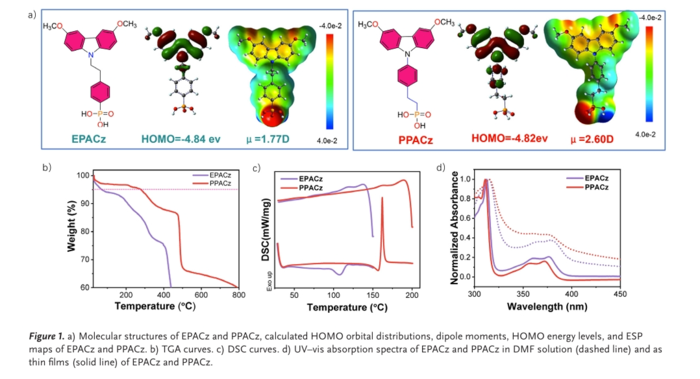

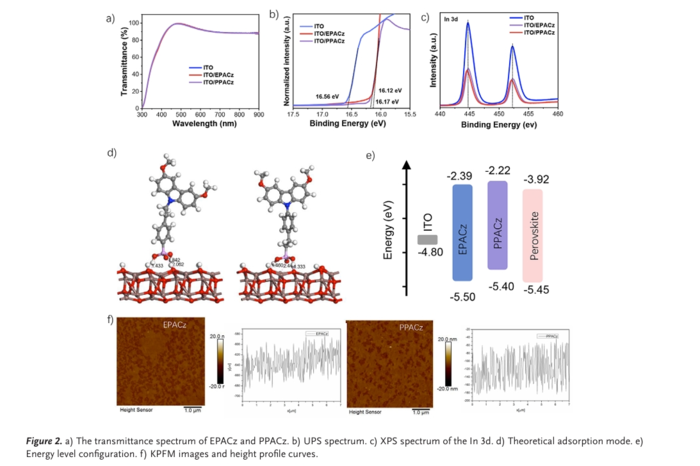

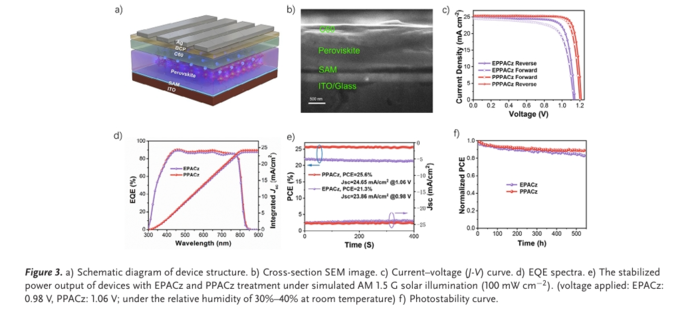

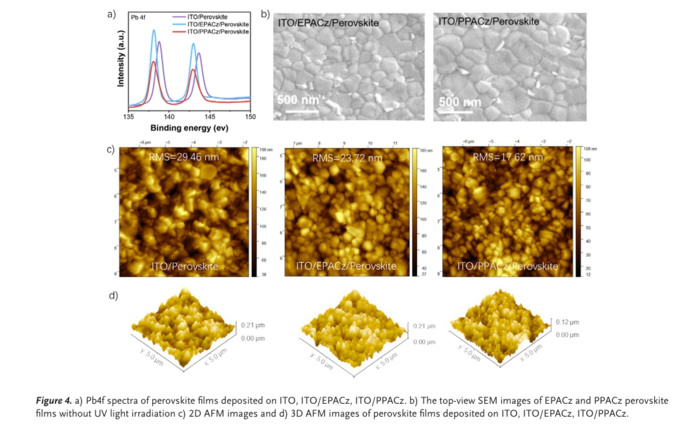

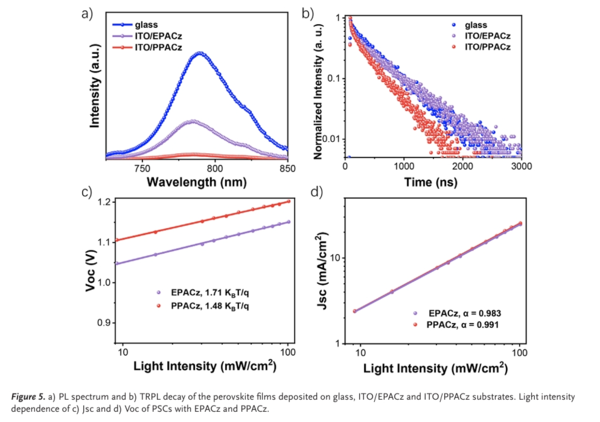

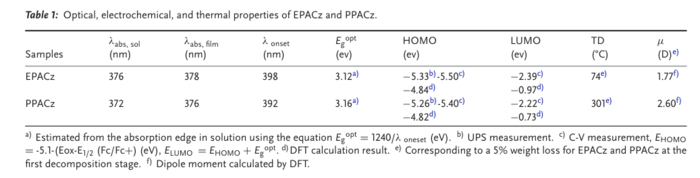

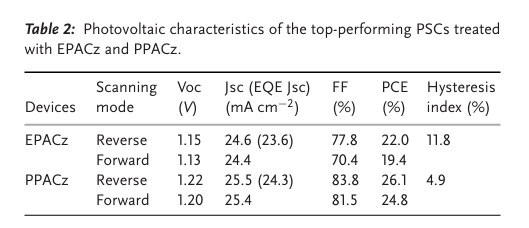

主要內容 基于咔唑的自組裝單分子層(Self-Assembled Monolayers, SAMs)在倒置鈣鈦礦太陽能電池(Perovskite Solar Cells, PSCs)中作為界面修飾層展現出顯著的應用潛力。其較大的分子偶極矩和強共價結合能力可有效抑制界面電荷復合,從而提升器件的光電轉換穩定性。由華南理工大學薛啟帆研究員、山東大學高珂教授和廣東工業大學王晶副教授組成的聯合團隊,通過精準調控苯環取代位置,成功設計并合成了兩種咔唑異構體SAMs(EPACz和PPACz)。其中,PPACz表現出更高的分子偶極矩(2.60 D,較EPACz的1.77 D提升46.9%)和更窄的最高占據分子軌道-最低未占據分子軌道能級差(2.39 eV),從而實現了更高效的空穴提取能力。 為系統探究倒置PSCs中結構-性質-性能的關聯機制,該團隊通過密度泛函理論(DFT)計算結合實驗驗證發現: PPACz分子通過三齒配位模式在ITO表面形成更致密的分子堆積(密度提升約30%),其優化的π-π共軛體系使靜電勢分布更均勻(-0.02 eV vs EPACz的-0.05 eV),顯著降低了空穴傳輸勢壘。實驗結果表明,采用PPACz的器件實現了26.1%的**光電轉換效率(認證效率25.8%),較EPACz基器件(22.0%)提升18.6%,且1 cm2大面積器件仍保持23.5%的高效率。 機理研究顯示,PPACz與ITO間形成的強化學鍵合(結合能提升2.1 eV)不僅促進了空穴的快速注入,還將界面復合速率降低了兩個數量級。在鈣鈦礦薄膜形貌調控方面,PPACz誘導形成的晶粒尺寸增大至650±50 nm(較EPACz的420±30 nm提升54.8%),表面粗糙度(RMS)降低至17.62 nm(較EPACz的32.45 nm降低45.7%)。未封裝器件在AM1.5G光照下連續運行540小時后,仍保持初始效率的92.3%,展現出優異的長期運行穩定性。 這項研究通過分子工程策略,揭示了SAMs的立體構型對界面能級排列和薄膜結晶動力學的調控規律,為開發新一代高效穩定PSCs的空穴傳輸材料提供了重要理論指導。該成果已申請3項國家發明**,相關技術正在進行中試放大研究。

文獻信息 Enhanced Efficiency and Stability of Inverted Perovskite Solar Cells via Isomerization Engineering of Self-Assembled Monolayers Chao Lv, Yawei Miao, Jing Wang, Jiayu Li, Zeyuan Hu, Yuexing Zhang, Ping Wu, Longlong Geng, Ying Li, Xiangchuan Meng, Fariba Tajabadi, Nima Taghavinia, Ke Gao, Qifan Xue https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ange.202513338 - 產品咨詢及購買請聯系我們 - |