陳江照&陳聰Nat. Commun.:通過雙側鍵合強度平衡策略穩定埋底界面,以實現高效鈣鈦礦光伏器件發表時間:2025-09-30 09:23

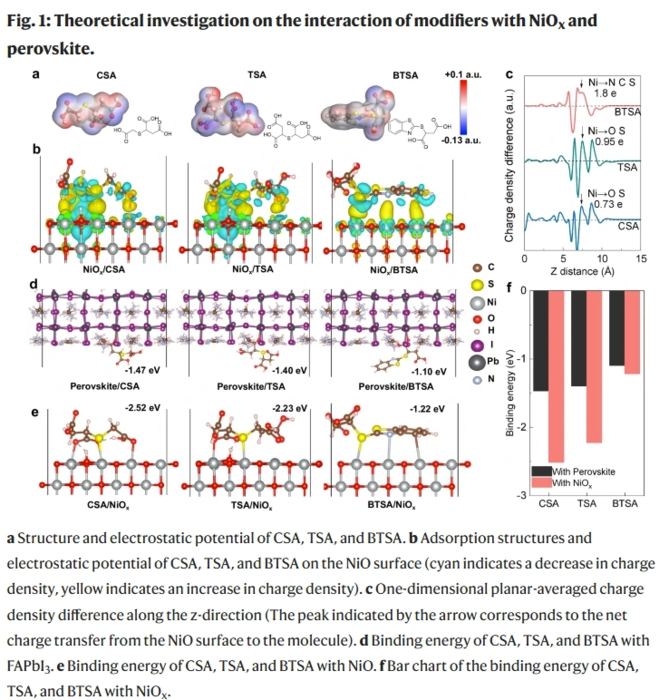

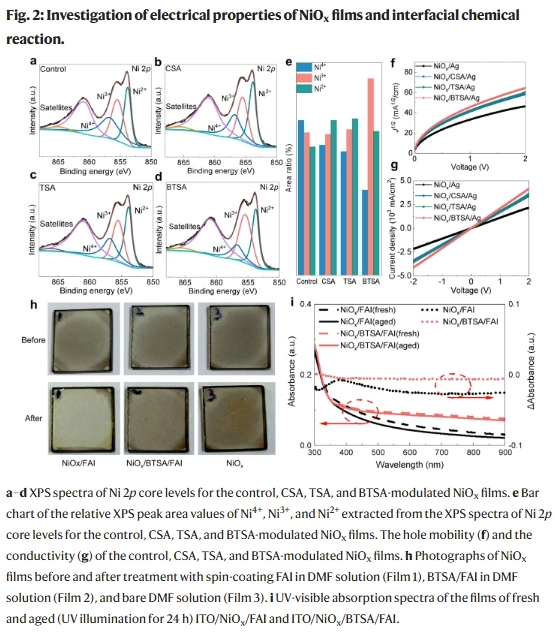

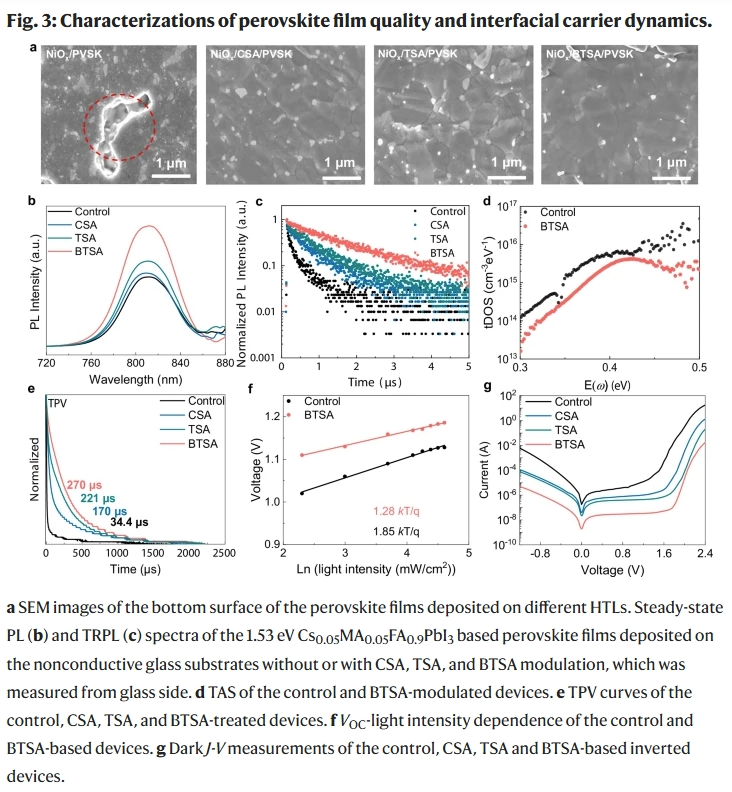

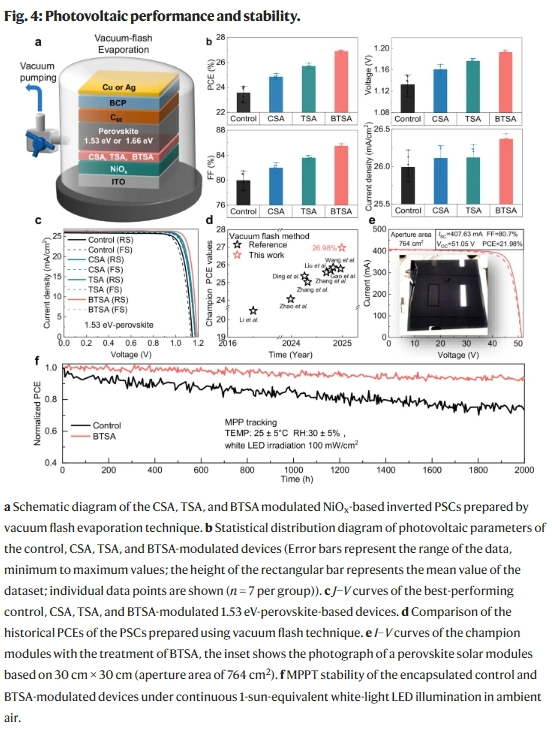

主要內容 在p-i-n型反式鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)里,NiOx/鈣鈦礦界面存在著諸多棘手問題,像陷阱輔助的非輻射復合、化學反應以及粘附性弱等,這些問題嚴重制約著電池的性能與穩定性。為攻克這些難題,河北工業大學陳聰教授、昆明理工大學陳江照教授、深圳市捷佳偉創新能源裝備股份有限公司以及澳門科技大學唐建新教授攜手合作,帶領團隊開啟了深入研究之旅。 通常情況下,設計自組裝分子是解決上述問題的常見思路。然而,此前自組裝分子與NiOx和鈣鈦礦之間的雙側鍵合強度難以達到理想狀態,這無疑給高效穩定PSCs的實現設置了障礙。 在此背景下,該聯合團隊另辟蹊徑,提出了一種雙側鍵合強度平衡策略。具體而言,就是通過功能基團和空間構型工程,來穩定反式PSCs中的埋底界面。 在研究過程中,團隊選用了咖啡酸(CSA)、硫代蘋果酸(TSA)和1-(苯并噻唑-2-基硫代)丁二酸(BTSA)來調控NiOx/鈣鈦礦界面。以BTSA為例,它憑借苯并噻唑中的S原子、π環和N原子,緊緊吸附在NiOx表面,讓苯并噻唑環與NiOx表面保持平行。這種獨特的結構,十分有利于鈍化雙側缺陷,同時改善空穴傳輸。 這一策略成效斐然,成功實現了有效的界面缺陷鈍化、抑制了界面化學反應,還改善了NiOx薄膜的電學性能。憑借這些優勢,帶隙為1.53 eV的PSCs及大面積組件(764 cm2)分別取得了26.98%(認證值為26.65%)和21.98%的光電轉換效率(PCE)。值得一提的是,經BTSA修飾后的反式1.53 eV鈣鈦礦太陽能電池,斬獲了高達26.98%(認證值為26.65%)的**光電轉換效率(PCE),這一數據創下了采用真空閃蒸法制造的器件中報道的最高PCE值。并且,在連續**功率點(MPP)跟蹤2000小時后,經BTSA調控的器件仍能保留初始PCE值的93.4%。此外,研究團隊在孔徑面積為764 cm2的大面積鈣鈦礦太陽能電池組件上也實現了21.98%的**效率。 本研究通過合理設計自組裝分子,為增強埋底界面穩定性提供了一條行之有效的途徑,也為鈣鈦礦光伏技術的商業化發展鋪平了道路。

文獻信息 Stabilizing buried interface by bilateral bond strength equilibrium strategy toward efficient perovskite photovoltaics Jike Ding, Yunxiao Liao, Hao Liu, Yong Ding, Quanxing Ma, Mengjia Li, Zuoling Zhang, Jiajia Zhang, Jian-Xin Tang, Jiang Sheng, Jiangzhao Chen & Cong Chen https://www.nature.com/articles/s41467-025-63389-z - 產品咨詢及購買請聯系我們 - |